恋人は危険な暗殺者!?

水面にうつりこむ星はダイヤモンド、幾千万の輝きがベルベットの夜にきらめいていた。

着なれないボウタイに辟易しながらはたけカカシは華やかなパーティの中心からはなれて壁にはりつき酒をなめていた。シャンパンなんて甘い酒はやはり好みではないが、イブニングドレスから見える女たちの背中はやっぱり好きで、まあいいかとも思う。

ざわりとホールがざわめいたのにカカシが入り口に目をやれば、今夜の主役の登場だ。シンガポールに本拠をおきヨーロッパをはじめ世界各地に高級リゾートホテル、レストランを構える華僑の財閥、いまは甥に経営を任せ名誉理事として最前線からひいたとはいえ、グループに厳然と影響力をもっている。65の誕生祝いにもよおされるパーティ、同時にハンガーアウトしたばかりの豪華客船の処女航海をプロモーションに使おうというのだからさすがだった。

「カカシさん、こちらにいたんですか」

「やー、やっぱりこういう場は不慣れでしてね」

「俺も場違いで困っているところですよ、まったく」

あー、とゲンマはめずらしく束ねた髪で顔がひきつるとこめかみのあたりをなでさすった。

「ところで、チェン氏のそばにいる、あのオリエンタルの二人はなに?」

親戚だとしてもファイルにはなかったぞ、と情報収集役を詰れば、ゲンマは肩をすくめた。

「いとこの息子達、との話ですが拾った『猫』だそうです」

「そりゃま、……お元気なことで」

小児性愛者ペドフィリアとはあったな、とカカシは思い返し『猫』と賞された少年たちを観察する。黒髪黒目、十七ぐらいの少年と十二ぐらいの少年、どこか硬質な宝石をおもわせる眼差し、容貌も雰囲気もよく似ている。兄弟だろうか。タキシードをいやみなくきこなした兄らしい方が弟らしき少年になにごとか囁く。ふとくすぐったそうに笑った少年の眼差しと視線がかち合い、カカシは妙なイタズラ心のおもむくまま片目をつぶってみせた。

とたん柔らかだった光は拭い去られたようになくなり、怪訝そうな視線、さらに盛大に眉をしかめられ、ギャップに思わず笑ってしまう。いきなり笑い出したカカシにゲンマがなにやってんですかと呆れたように聞くのに肩をすくめた。

「ナンパ」

「仕事してくださいよ」

「りょーかい」

眠れる獅子、と呼ばれヨーロッパ列強に食いつぶされ押しつぶされかけた混迷の時代はもはや過ぎ去った。

人口の爆発的増加になやむ中国の旧政府が一子奨励政策をだしたのは十数年も前のことだ。いまだ儒教の教えが生活に根付く文化圏では家父長制度が根強くのこっているため、家名を継ぐのは男子であるのがのぞましい。だが一子がかならずしも男子というわけではないうえ、土地による経済格差のはげしい大国にあって、都市部の病院にかからなければ生まれるまでどちらの性別かわからないことも多い。また農村部にあって子供は重要な働き手だ。いかに国家が奨励したとしても、貧困という現実には逆らえない。結果として後嗣たる男子を唯一の子供とし、女子、あるいは第二子以降の子供は黒亥子と呼ばれる戸籍をもたない存在になる。あるいは間引きされるのが実情だった。

香港やフィリピン、欧州にいたるまでの巨大人身・臓器売買マーケットのリサーチ、それが諜報員たるはたけカカシに課せられた任務だ。

華僑などの中華系財閥は血族間のつながりと同郷の人間にたいするつながりが驚くほど強い。秘守が堅いのももちろんのことだが、横のつながりもたどりやすいために一人が網にかかれば芋づる式だった。主催者のチェン氏もひょんなことからリストに上った大物だ。

伝をたどって手に入れた招待状でクイーンエリザベスの処女航海に滑りこんだが、はたしてどこまで秘密をさぐれることやら。

(厄介なことになりそーだ)

会場から静かな廊下にでたカカシはため息をつきながら歩き出した。

クリスタルをふんだんにつかったシャンデリア、燭台をもした明りやおしげもなく飾られた生花、随所にはめこまれたステンドグラスにはどれもこまやかな職人たちの指先を感じる。奢侈をつくすとはこれだろうなとおもいながら、ドアをあけてデッキにでれば、航海中の無聊をすこしでもなぐさめようというのだろう、ちいさな庭のしつらえになっていて、白亜の像が水をあげる水盤のそば、遅咲きのツルバラが水面にさがりながらあまやかに花をほころばせている。草をふみわけすこしすすんだところでカカシは立ち止まった。

覗き見なんて趣味はないんだけどねー、と柱の裏側で夜にまぎれながらカカシは苦笑いするしかない。だいたい、ホール隣の休憩室で主催者がこそこそ情事にふけるなんて誰が想像するだろう?

ガラスの向こう、赤いソファの前にひざまずいた男が先ほどの弟らしき少年のあらわになった膝裏に舌をねっとりとはわせている。

きっちりと喉元までボタンをとめたドレスシャツとベストはそのまま、ネッカチーフで声をおさえながら、ビロードの深紅の上に伸びた白いしなやかな足を少年はときおりぴくぴくと痙攣させていた。

「ワンシア、晩霞」

「……ぁッ」

ワンシア、というのが名前なのだろうか。押し殺すように漏れるぬれた声はかすれていて淫猥だ。

少年の手がサイドテーブルのクロスを掴む。飾られた大輪のカサブランカがゆれ、甘い香りが夜風に乗ってカカシのあたりまで流れてきた。

「陳大人」

再度かかった声に糖尿にちがいない体をもちあげたチェンは立ち上がり、少年の体をつきとばした。立ち上がった老年というよりむしろ壮年ともいえそうな男の裾を少年はのろのろと払い、服装を整えていく。そのまま男は部屋を立ち去った。

「いつまで見てんだよ」

肢を床におとした少年はゆっくりと下衣をひきあげる。太ももにちったうっ血がなまめかしい。あらら、と肩をすくめたカカシの横手にある飾りガラスの窓が中から叩かれた。先ほどのあまやかさの欠片もない。

「とっとと戻れよ」

顎をしゃくりながら言う眼の傲慢にカカシは右目を細める。

サスケ、ととがめる声がかかったのはカカシの斜め後ろだった。背中に堅い感触がするのに苦笑いだ。ゲンマめ、と舌打ちする。なにが『猫』だ。

「ここは立ち入り禁止になっていませんでしたか」

「……さてね」

「弟が無礼な口をききましてすみません。お連れの方がお探しのようでしたが」

「お気遣い、どーも」

「お名前を伺えますか。仕事ですので」

連れまで把握しているのにお名前はないだろう、と思いながらも下手な隠し立ても聞かないだろうと思う。

「はたけカカシ」

「……ああ、あなたが。失礼いたしました。弟がご案内します、どうぞ」

兄貴、と咎めるような少年の声は黙殺される。音もたてず、優雅に部屋につうじるドアをあけた背後の青年にうながされるまま、カカシは数歩進む。スーツになにも戻すでない様子にいぶかしげにカカシが首をかしげると、無表情な兄はひらりと右手の人差し指を立てて見せた。納得。

「なにも持ってませんよ」

まったく、慇懃でいやみなうえ、みょうに圧迫感のあるガキだ。

「チェン氏のそばに戻れ。キサメだけでは心もとない」

「……わかった」

こっちだ、と顎をしゃくられて部屋のなかを通り抜ける。両開きのドアを押し開け、赤い絨毯のひかれた廊下をあるいていくと、明りのクリスタルが眼にまぶしかった。

「SPってあんなお世話までしなきゃいけないの?」

「あんたには関係ない」

「ま、そりゃそーだ。ねえ、ワンシアってちがうでしょ。サスケって言うのが本名?」

「それがなんだ」

「晩霞ってどういう意味」

「夕焼け」

「へえ」

「いちいちうるせえな、黙れよ」

「袖摺りあうも多生の縁だよ」

「……」

「ありゃ、これは知らない?ジャパニーズかとおもったんだけど。すくなくともチャイニーズ系アメリカンじゃないよね。イントネーションがちがうし、クイーンズイングリッシュもきれいだ。よくできてる、特徴がなさすぎるかな。あのおにいちゃんもすごいね。まだ十台だろ」

「ずいぶんな自信だな」

「ま、一応有名人ですから。俺も仕事だからね」

これはおせっかいかなあ、とひとりごちたカカシが立ち止まったのに前をいくサスケが振り返る。

シャンデリアの明りが翳った。

「はは、意外に慣れてないね〜」

「……」

「暗器はそこに隠してんだ。手ぶらかと思った」

襟元からぬきとった鍼を眼にさされそうになってカカシは細い手首を押え、ぐぐっと顔を近づけた。力でまけるはずもない。間近に覗きこむと、オニキスのように深い色をした眼だ。切れ長で刃のような印象さえあるのに睫毛は存外に長い。怒った眼のほうがいい、たのしい。

壁に縫いつけると顔を反らす。そんな妙な反抗がたのしくて、まだやわらかみの残る顎のラインをたどるとざわっと肌をあわ立て息を呑むのがわかった。空いた手で首元をおさえれば手のひらの中で喉仏が上下するのもわかる。

「ここは急所だよ。つぶせば死ぬ。けっこう隙があるね」

「……はなせよ」

横目ににらみつけるのもいい。

「この後も暇ないんだよね」

「……はなせよ」

「俺の部屋こない?」

「ざけんな」

「やっぱだめか。んじゃこれだけ」

いかにも強面の、眼のつりあがった男がホール脇、ドアのそばに飾られた花陰でで口元をこすっているサスケを発見する。

「……サスケさん?具合でもわるいんですか?」

「……あんの、野郎」

一度ならず二度までもだ。いつでも待ってるよと耳元でおとされたルームナンバーを忘れてしまえと唇を噛む。

(ふざけやがって)

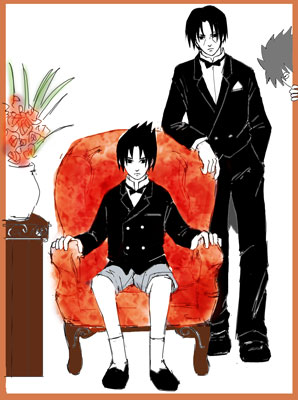

imaged by ななをさま(恋魚)

「恋人は危険な暗殺者!?」/カカシサスケ

ハーレクインの夜に乱れてに掲載しましたのを

すこし編集しました。

サブイボたてそうな美辞麗句にどこまで耐えるかが醍醐味。

ご笑覧ください。

いただいたイラストはななをさまから。

猫をかぶってるイタチとサスケがたまりません。

なによりうさんくさすぎるカカシが…!

ありがとうございました!

恋人は危険な暗殺者!?2へ